Introduction du n°1 paru en novembre 2022

Par Nicolas Castel[1], Mathieu Grégoire[2], Jean-Pascal Higelé[3], Maud Simonet[4]

Le salariat a longtemps eu mauvaise presse. Au milieu des années 1860, dans un chapitre inédit du Capital, Karl Marx écrit : « Dès que les individus se font face comme des personnes libres, sans salariat pas de production de survaleur, sans production de survaleur pas de production capitaliste, donc pas de capital et pas de capitaliste ! Capital et travail salarié (c’est ainsi que nous appelons le travail du travailleur qui vend sa propre capacité de travail) n’expriment que les deux facteurs d’un seul et même rapport »[5].

Qui dit salariat dit capitalisme et inversement. Marx invite ainsi les travailleurs et les travailleuses réuni·es dans la Première internationale, à substituer au slogan « un salaire équitable pour une journée de travail équitable », le mot d’ordre : « Abolition du salariat ! »[6].

Près d’un siècle et demi plus tard non seulement le salariat n’a pas été aboli, mais il est devenu désirable pour nombre d’individus et d’organisations syndicales. Cela ne fait guère mystère : le salariat observé par Marx et ses contemporains n’est plus celui que nous observons aujourd’hui. En tant que rapport social, le salariat a été un champ de bataille. Il a donné lieu à des stratégies d’émancipation qui se sont parfois – souvent ! – traduites en victoires et en conquêtes. Les institutions du salariat que nous connaissons aujourd’hui sont les buttes témoins de ces batailles passées.

La revue Salariat nait ainsi d’un questionnement : les sciences sociales ont-elles pris la mesure d’une telle transformation ? Certes, l’idée d’une bascule dans l’appréciation du salariat – de condition honnie à statut désiré – est un poncif : l’inscription puis le retrait de la revendication « d’abolition du salariat » dans les statuts de la Confédération générale du travail sont souvent mobilisés comme manifestation de cette idée. Mais on peut se demander si la façon dont les sciences sociales conçoivent le salariat a, parallèlement, évolué en prenant toute la mesure de ses transformations historiques qui, précisément, expliquent ce basculement radical d’appréciation. C’est justement en partant de l’explicitation de ce paradoxe que nous souhaitons introduire le projet intellectuel de la revue Salariat.

Pourquoi questionner le « salariat » ?

Le salariat du xixe siècle n’est pas le salariat du xxe siècle et ne sera pas, on peut en faire l’hypothèse, celui du xxie siècle. Si au premier abord, il s’agit d’un rapport social consubstantiel au capitalisme, on aurait tort d’arrêter là l’analyse : le salariat s’est transformé en devenant, par certains aspects, plus complexe et, par d’autres, plus simple.

Le salariat est d’abord devenu plus complexe car le rapport social salariés/employeurs ne s’exprime plus à la seule échelle de la fabrique ou de l’entreprise, ni à celle d’un face à face entre un ou des travailleurs et un capitaliste. Ce rapport se joue à plusieurs échelles comme par exemple la branche et l’échelon interprofessionnel. Il s’est par ailleurs cristallisé dans des institutions et dans le droit.

Mais le salariat est aussi devenu plus simple car dans la première partie du xxe siècle, il est encore possible d’associer le rapport salarial à une classe sociale parmi d’autres, la classe ouvrière, dont les luttes, les représentations syndicales, les institutions et le droit, n’engagent pas nécessairement ou pas directement les autres classes sociales. Les paysans, les employés, les professions intellectuelles par exemple peuvent ainsi encore s’imaginer un futur dans lequel – à l’instar des ouvriers mais à côté d’eux – ils pourront construire un droit spécifique, des protections sociales spécifiques et ce, grâce à des organisations syndicales spécifiques. Près d’un siècle plus tard, le salariat s’est généralisé numériquement et la catégorie de salariat a solidarisé des segments de travailleurs et de travailleuses : au groupe social « ouvrier » sont venus s’ajouter le groupe social « employé » ainsi que les « cadres » dont il faut noter que leur intégration au salariat fut un retournement de l’histoire particulièrement significatif[7]. Qui plus est, ces segments de travailleurs et de travailleuses ont été solidarisés dans un même rapport social qui les oppose à des employeurs ou des employeuses de façon en apparence plus simple et plus claire que par le passé. Ironie de l’histoire ou diversion, c’est précisément au moment où cette lutte entre deux classes prend sa forme la plus évidente que la lutte des classes est déclarée obsolète.

Il nous semble donc qu’au lieu de prendre toute la mesure de ces profondes transformations sociohistoriques du salariat, l’usage de cette notion par les sciences sociales s’est singulièrement appauvri. Pour Marx et ses contemporains – quelle que soit par ailleurs leur sensibilité[8] –, le salariat est d’abord une notion forgée pour identifier, décrire et expliquer une relation économique, un rapport social très androcentré qui apparaît central dans la société du xixe siècle. Pour le dire dans un vocabulaire anachronique, c’est donc avant tout un concept des sciences sociales qui donne lieu à des controverses, des interrogations. Philosophes, économistes, sociologues s’en saisissent comme d’un outil pour décrire le réel qu’ils ont sous les yeux.

Un siècle et demi plus tard, force est de constater que le terme salariat n’est plus questionné. Il est très souvent, pour les sciences sociales, une simple réalité juridico-administrative, une « donnée » ne posant pas question et au mieux une catégorie mais jamais un concept. Chacun ou chacune est ou n’est pas juridiquement « salarié » tandis que, statistiquement, l’Insee comptabilise un nombre de « salariés » et un nombre d’« indépendants » puis mesure l’évolution de leur part respective. Certes, que les sciences sociales s’intéressent à l’intérêt d’être ou non juridiquement « salarié », par exemple lorsqu’on étudie la condition des travailleurs et des travailleuses des plateformes, est utile. Mais c’est un salariat comme catégorie molle et non comme concept que le sociologue et/ou l’économiste prennent dans leur boîte à outils pour désigner ou interroger les relations économiques dans lesquelles se trouvent précisément toutes ces personnes en situation d’emploi. Cela s’explique certainement par un mécanisme assez paradoxal : cette forme juridique, salariale donc, est le fruit d’une histoire qui a vu un concept et des théories s’incarner dans le droit[9]. En effet, ce concept analytique a infusé le droit jusqu’à structurer une grande part des réalités du travail et de ses « régulations » dans une bonne partie de l’Europe continentale, au Japon, aux États-Unis et ailleurs. Cependant, cette cristallisation dans le droit s’est accompagnée d’une baisse du pouvoir analytique du concept, voire d’une neutralisation scientifique d’un concept qui n’est plus – sauf à de rares exceptions[10] – interrogé. La cristallisation dans le droit s’est ainsi accompagnée d’une vitrification conceptuelle.

Dans quels termes a-t-on donc arrêté de penser la question salariale ? Dans une définition-essentialisation : le salariat c’est l’emploi ; le salariat c’est la subordination. Plus exactement, cette définition-essentialisation est sous-tendue par une théorie implicite : celle de l’échange d’une subordination contre une protection. Ce « compromis » – fordien ou autre –, est devenu un cela va de soi ou un implicite théorique, presque un récit mythique des sciences sociales. Les analyses de Robert Castel dans Les métamorphoses de la question sociale sont à ce titre souvent mobilisées pour opposer diamétralement deux périodes historiques. Dans la première, le salariat de la révolution industrielle serait profondément asymétrique, l’égalité formelle des parties donnant lieu à une inégalité de fait et au paupérisme. Dans la seconde, un droit du travail et des droits sociaux octroyés par l’État seraient venus compenser cette asymétrie initiale et rééquilibrer l’échange salarial[11] : subordination contre protection, « compromis fordiste », « Trente glorieuses » et « plein-emploi » comme nouvelle étape d’un rapport salarial enfin rééquilibré. L’état de « compromis » est alors plus ou moins implicitement conçu comme un climax, un optimum indépassable. Dans un tel cadre d’analyse, on ne pourra ensuite que penser des reculs, l’« effritement de la société salariale », et ce, dans la nostalgie d’un passé certes glorieux, mais malheureusement révolu. Droits octroyés et équilibre de l’échange retrouvé : dans une telle perspective théorique, on le voit, l’univers des possibles du salariat est relativement bien borné par cet état d’harmonie sociale et d’intégration de la classe ouvrière que l’on prête à la période d’après-guerre.

Or, pleine de conflits, de conquêtes, d’émancipations, la réalité sociohistorique sur plus d’un siècle dépasse les termes de l’échange et du compromis. Penser ainsi non pas en termes de compromis mais en termes de luttes et d’émancipation, évite de présumer des définitions et limites du salariat. La réalité du salariat a changé parce que des batailles relatives au travail et/ou à la citoyenneté économique et politique ont été gagnées. Oui, le salariat est consubstantiel au capitalisme mais il est traversé en permanence, par des formes de subversion de la logique capitaliste.Le rapport salarial, en ses contradictions et ses puissances, est le point nodal de la lutte des classes et en la matière, la messe n’est pas dite tant au point de vue des structures objectives que des structures subjectives : rien ne permet de conclure que ce rapport social n’est qu’enrôlement au désir-maître capitaliste[12]. Si le régime de désir est bien celui de désirer selon l’ordre des choses capitalistes (i. e. une épithumè capitaliste[13]), il n’en demeure pas moins que depuis la théorisation produite par Marx, tout un maillage institutionnel de droits salariaux subversifs du capitalisme a pris forme au cœur du rapport salarial (sécurité sociale, cotisations sociales, conventions collectives, minima salariaux, droit du travail, statuts de la fonction publique et des entreprises publiques, etc.). En matière de salariat, on ne peut donc en rester à la théorie implicite du xixe siècle et son acquis d’une protection contreune subordination. Ce n’est pas une simple donnée juridique incontestable (être ou ne pas être « salarié ») mais un concept qui doit être discuté, débattu, interrogé, mis en question, caractérisé et caractérisé à nouveau, au fil du temps et des luttes sociales qui s’y rattachent. Si domination, exploitation, aliénation, invisibilisation il y a, il s’agit aussi de comprendre ce qui se joue dans le salariat en termes d’émancipation des femmes et des hommes. Certes, le salariat n’est pas qu’émancipation et on peut songer à d’autres possibles pour les travailleurs et les travailleuses que ceux qui s’organisent à l’échelle du salariat, mais cette dimension émancipatrice ne doit pas faire l’objet d’une occultation. Il nous parait donc nécessaire de saisir le salariat dans son épaisseur sociohistorique, dans les contradictions qui le traversent, les luttes qui le définissent et le redéfinissent, pour éclairer la question du travail aussi bien dans sa dimension abstraite que concrète. On l’aura compris, il s’agit donc ici d’interroger le salariat en lui redonnant toute sa force historique, heuristique et polémique.

Le salariat, nous l’avons dit, est devenu un rapport social qui s’exprime à de multiples échelles et qui dépassent de beaucoup le simple face à face évoqué dans la deuxième section du Capital où un employeur, l’homme aux écus, se tient devant un salarié ne pouvant s’attendre qu’à être tanné[14]. Chacune de ces échelles constitue un champ de bataille, avec ses contraintes et ses stratégies d’émancipation spécifiques. À chacune de ces échelles, le rapport social salarial s’exprime dans des collectifs, dans des solidarités et des conflictualités articulées les unes aux autres. À l’échelle de l’entreprise se jouent par exemple de nombreuses luttes pour l’emploi ou pour les salaires. À celui de la branche, par le biais des conventions collectives, se joue notamment le contrôle de la concurrence sur les salaires entre entreprises d’un même secteur. À l’échelon interprofessionnel et national se jouent l’essentiel du droit du travail et des mécanismes de socialisation du salaire propres à la sécurité sociale ou à l’assurance chômage. Le salariat est donc bien loin de la rémunération marchande de la force de travail du xixe siècle. Les champs de bataille se sont démultipliés tout en s’articulant les uns aux autres. Qu’on pense à l’importance des conventions collectives en termes de salaire et de conditions de travail pour articuler les combats dans l’entreprise et dans la branche. Qu’on pense au rôle d’activation ou au contraire d’éradication des logiques d’armée de réserve que peut jouer un mécanisme d’assurance chômage sur le marché du travail. Qu’on pense également aux mécanismes de sécurité sociale en matière de santé et de retraites en France. Ces derniers se sont constitués en salaire socialisé engageant dans une relation l’ensemble des employeurs ou des employeuses et l’ensemble des salarié·es à l’échelle interprofessionnelle là où, dans un pays comme les États-Unis, la protection contre ces « risques » est demeurée liée à la politique salariale d’un ou d’une employeur·se à travers des benefits par un salaire indirect mais non socialisé[15]. Qu’on pense également au salaire à la qualification personnelle qui émancipe largement les fonctionnaires des logiques de marché du travail.

Comprendre ce que vit individuellement un salarié ou une salariée hic et nunc, suppose de prendre en considération l’ensemble de ces dimensions collectives articulées, les dynamiques historiques, les luttes, les stratégies et la façon dont l’état des rapports de force sur chacun de ces champs de bataille s’est cristallisé dans des institutions.

S’il est un objet qui nous rappelle tous les mois que ce rapport social se joue à plusieurs échelles, c’est bien la fiche de paye. Elle est une symbolisation d’un salaire dit « individuel » ou « direct » en même temps que le lieu d’un « salaire collectif » et ce, à plusieurs égards. En effet, quant à sa détermination, le salaire est particulièrement redevable au collectif. Les forfaits salariaux négociés dans les grilles de classification des conventions collectives de branches et au niveau de l’entreprise ou encore les grades et échelons de la fonction publique sont des éléments structurants du salaire. À cet « individuel » s’ajoute une autre dimension collective dont la fiche de paye fait état, c’est la part directement socialisée du salaire à une échelle nationale et interprofessionnelle via des cotisations ou des impôts. Ces échelles et institutions plurielles ne sont pas réductibles à une fonction de protection légitimée par une subordination mais sont beaucoup plus largement le produit des dimensions collectives et conflictuelles du salaire. Et l’on voit là, pour le dire en passant, ce qu’a d’inepte la lecture marchande et purement calculatoire du salaire, économicisme malheureusement dominant. Derrière la plus ou moins grande socialisation des salaires, c’est la question des modes de valorisation du travail qui se pose : à travers la qualification et la cotisation, le salaire n’a plus grand-chose à voir avec la fiction du prix du travail (cf. infra). Enfin, derrière la maîtrise ou non de cette socialisation, c’est aussi la bataille pour la maîtrise du travail concret qui se joue : c’est-à-dire maîtriser ses finalités, maîtriser la définition de ce qui doit être produit ou pas, maîtriser les moyens et les conditions de la production.

Voilà tout ce qu’une lecture en termes de conflictualité et d’émancipation, et non seulement de protection/subordination, s’autorise à penser.

Pourquoi une revue ?

La revue Salariat est la poursuite du projet intellectuel et éditorial que l’Institut Européen du Salariat (IES) porte depuis sa création en 2008. La revue vise donc à accueillir des contributions qui prendront au sérieux les enjeux du salariat de façon ouverte et contradictoire. Il s’agit de promouvoir des analyses du salariat issues des sciences sociales au sens large (sociologie, science politique, histoire, économie, droit…) mais aussi des débats ou des controverses qui ne s’interdisent pas de tirer des conclusions politiques de ces analyses scientifiques[16]. La revue est ainsi largement ouverte à diverses disciplines et à une pluralité de registres de scientificité. Les travaux empiriques pourront ainsi côtoyer des réflexions théoriques. Des textes fondés sur un registre très descriptif pourront dialoguer avec des approches plus politiques défendant telle ou telle stratégie d’émancipation.

Grâce à ce dialogue qu’on espère fécond, nous entendons mettre la production intellectuelle de la recherche au service du débat public et des luttes politiques et sociales qui se déploient dans les domaines du travail concret et de sa valorisation. Notre revue souhaite ainsi faire vivre le débat intellectuel, le dialogue interdisciplinaire et constituer un espace de liberté scientifique en autorisant des approches diverses et non formatées, ce qui suppose en particulier que le débat puisse s’épanouir le plus possible à l’abri – voire même en dehors – des enjeux relatifs au « marché du travail » académique. Si la revue entend publier des articles d’auteurs et d’autrices dont on apprécie les qualités de chercheurs et de chercheuses, elle dénonce avec d’autres[17] la fonction d’évaluation et in fine de classement des recherches et des chercheurs et chercheuses que les politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche tendent de plus en plus à assigner aux revues. Nous souhaiterions – autant que possible – ne pas constituer un outil de légitimation supplémentaire d’un « marché du travail » académique dans lequel de jeunes chercheurs et chercheuses – de moins en moins jeunes en fait… – font face à une pénurie extrême de postes et sont soumis à la loi du « publish or perish » ainsi qu’à l’inflation bibliométrique qui, paradoxalement, nuit à la qualité de la production scientifique. Cela signifie en pratique et entre autres, que nous voudrions rester en dehors de cette logique de « classement » des revues et donc ne pas figurer dans les listes officielles des revues dans lesquelles il conviendrait pour les candidats et les candidates à la carrière académique de publier, les critères bibliométriques permettant aux évaluateurs et aux évaluatrices de se passer d’un travail de discussion sur le fond. Cela signifie également que la composition du comité de rédaction de la revue n’est pas dépendante du statut sous lequel les membres exercent leur qualité de chercheur·se : doctorant·e, titulaire ou non titulaire, chercheur·se dans ou hors des institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous nous concevons ainsi comme un groupe ouvert à toutes celles et tous ceux qui souhaitent travailler à un projet intellectuel et proposer aux lecteurs et aux lectrices un contenu de qualité, intéressant à la fois d’un point de vue scientifique et d’un point de vue politique.

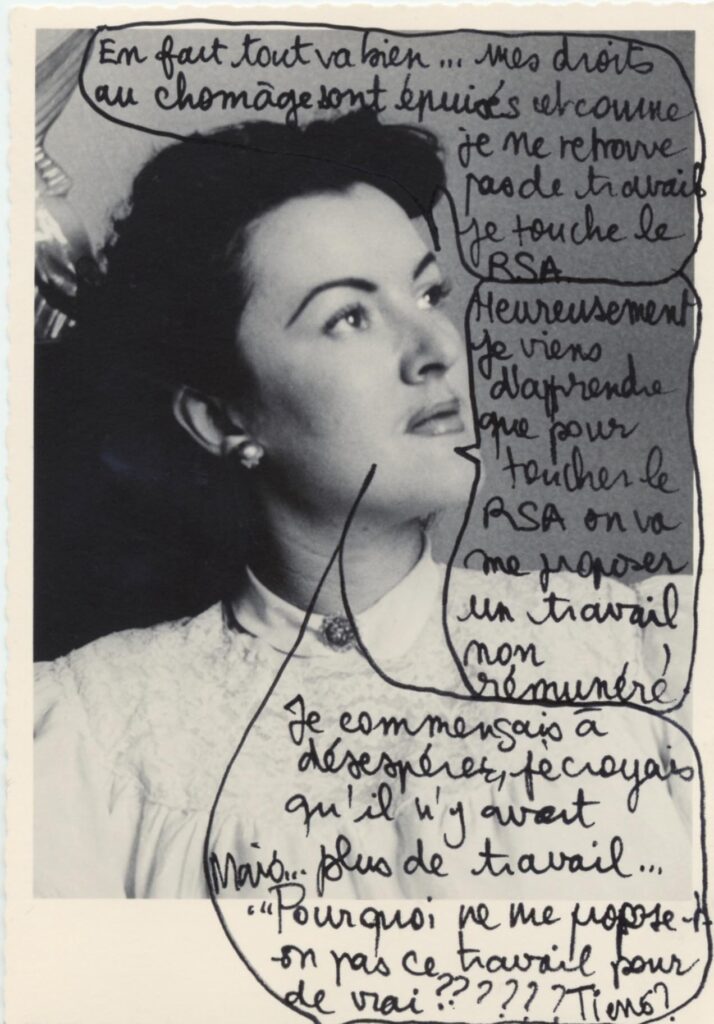

En ce sens, nous proposons plusieurs rubriques pour apporter divers éclairages ou points d’entrée d’un même questionnement puisque nous avons l’objectif de structurer chaque numéro annuel autour d’une problématique commune. La rubrique Arrêt sur image invite à décrypter les enjeux derrière une image choisie, la rubrique Lectures et débats ouvre à la discussion avec des publications académiques ou littéraires et la rubrique Brut est un espace de mise en valeur de données empiriques diverses. Ces manières d’aborder la problématique générale du numéro sont complétées par des articles dans une rubrique plus généraliste, Notes et analyses. Mais ces rubriques, plus largement présentées sur le site web de la revue[18], ne doivent pas constituer des carcans et elles sont elles-mêmes susceptibles d’évoluer.

Droit à l’emploi ou droit au salaire ?

Ce premier numéro est ainsi l’occasion de tester l’intérêt ou la validité de notre parti-pris analytique consistant à penser le salariat comme un concept de sciences sociales à vocation heuristique en dévoilant ses contradictions et ce faisant, des chemins possibles d’émancipation. La question générale que nous posons dans ce numéro est la suivante : qu’est-il préférable de garantir, un droit à l’emploi ou un droit au salaire ? Pour celles et ceux qui restent indifférent·es à une réflexion de fond sur les institutions salariales, cette question n’a pas lieu d’être car « qui dit emploi dit salaire et qui dit salaire dit emploi, garantir l’un, revient donc à garantir l’autre ». Une telle remarque passerait pourtant à côté d’un enjeu essentiel car il y a là – en première analyse et pour la période qui nous occupe, à savoir fin du xxe siècle et début du xxie siècle – deux voies d’émancipation salariale structurées autour de deux grandes familles de stratégies possibles : celles qui concourent à promouvoir l’emploi et notamment le plein-emploi et celles qui s’en départissent et promeuvent un droit au salaire ou font du droit au salaire un préalable. Ce débat, s’il est contemporain, n’est pas totalement nouveau et deux grandes organisations syndicales, la CGT et la CFDT s’en sont emparé avec leurs projets respectifs de sécurité sociale professionnelle ou de sécurisation des parcours professionnels. Il s’agit bien de projets différents dans lesquels l’emploi et le salaire ne recouvrent pas une même réalité. « Emploi », voire même « plein-emploi » peuvent prendre des sens différents et leur éventuelle garantie ne dit rien de la nécessité du salaire ou de ressources au-delà de l’emploi précisément. La question posée dans le présent numéro est donc loin d’être anodine et c’est pourquoi nous y réfléchissons depuis une dizaine d’années[19] et la remettons aujourd’hui sur le métier. Et de ce point de vue, l’expérience du confinement a été particulièrement révélatrice de ce que les différentes formes d’institutions du travail produisent en termes de droits salariaux, comme le met en lumière Jean-Pascal Higelé dans une note – révisée – de l’IES que nous publions ici.

Nous proposons donc dans ce numéro de réfléchir au sens que l’on peut donner à cette promotion de l’emploi qui se déploie depuis plus de quarante ans. Peut-être faut-il déjà souligner le paradoxe selon lequel on ne cesse de défendre l’emploi à tout prix et de déplorer une pénurie d’emplois alors même qu’on n’a jamais eu autant de personnes en emploi. Il ne s’agit pas de nier l’expérience du chômage mais de rappeler que le plein-emploi des hommes durant nos mythiques « Trente glorieuses » est bien en deçà de celui des hommes et des femmes d’aujourd’hui. À la fin des années 1960, ce sont 28 % des 25-49 ans qui ne sont pas en situation d’emploi – ils sont inactifs ou au chômage – tandis qu’au milieu des années 2010, c’est 20 % de cette même tranche d’âge qui est en non-emploi[20]. Par ailleurs, sur cette même période, on ne constate pas une plus grande instabilité de l’emploi ; c’est l’insertion dans la vie active – et notamment celle des jeunes hommes – qui apparaît aujourd’hui plus chaotique. La confusion savamment entretenue au sujet des 18-25 ans entre le taux de chômage des jeunes actifs et jeunes actives (de 25 %) et des jeunes en général (autour de 8 %) est là pour faire diversion sur l’enjeu premier de mise en cause du salaire dont les jeunes actifs et actives ont été le laboratoire. L’emphase sur les jeunes et leur insertion à travers des formes dégradées de droits salariaux dans des contrats jeunes de toutes sortes, jusqu’au travail gratuit des stagiaires, a surtout été le moyen de ne leur garantir ni emploi, ni salaire. Le problème n’est plus de réfléchir à comment faciliter l’accès à l’emploi et à une relative stabilité dans les débuts de son cycle de vie active mais de dire qu’il y a un « problème du chômage des jeunes » pour en conclure que le problème, c’est les jeunes. Est emblématique à cet égard la campagne publicitaire que Florence Ihaddadene prend comme support pour analyser l’instrumentalisation politique du service civique. Dernier avatar des mesures et dispositifs déployés pour favoriser l’emploi ou l’insertion des jeunes, le service civique ne se cache plus derrière le prétexte de l’engagement et annonce clairement la couleur : le travail (presque) gratuit pour prouver son employabilité.

On comprend donc que le droit à l’emploi dont il semblait être question au premier abord est en fait une injonction à soigner son employabilité : il y a des jeunes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, activons les jeunes. Et les mesures d’abord déployées pour la jeunesse sont ensuite étendues à d’autres publics : il y a des chômeurs et des chômeuses, activons-les. Cela n’est pas propre à la France, comme l’illustre Hadrien Clouet dans son commentaire des « bonnes feuilles » qu’il a traduites de l’étude de Bettina Grimmer sur les job centers en Allemagne. La promesse d’émancipation en devenant « acteur de son parcours », soutenu par des intermédiaires du marché du travail au service de l’entreprise de soi, est un écran de fumée pour une institution de l’emploi fondamentalement disciplinaire, qui rejoint en cela le projet managérial dans lequel l’autonomie se résume surtout à une « liberté d’obéir »[21].

Le droit à l’emploi compris comme devoir d’employabilité prend alors toute sa signification. Il s’agit de socialiser les individus – ici des jeunes, là des chômeurs et des chômeuses – à une forme de docilité. Ils doivent être en capacité d’accepter ce qu’on leur propose, peu importe ce qu’on leur propose… Ils doivent se soumettre au chantage à l’emploi dont le patronat français a su faire son miel, depuis « la bataille des charges » menée au nom de l’emploi par Gattaz-père lorsqu’il dirigeait le CNPF jusqu’à la promesse par Gattaz-fils, lorsqu’il était à la tête du Medef, d’un million d’emploi en échange de la mise en cause des droits salariaux. Et la sociodicée en termes de défense de l’emploi des Gattaz, mise en lumière par Mathieu Grégoire, nous fait bien comprendre que dans l’esprit patronal, « défendre l’emploi » veut dire attaquer les salaires directs et indirects. Ici, un éventuel « droit » à l’emploi doit être appréhendé comme une arme de guerre contre un droit au salaire. On comprend ainsi – sans trop forcer le trait – que le travailler gratuitement de la dystopie de Daniele Zito que présente Karel Yon, est un des horizons possibles du désir patronal.

Mais si le plaidoyer pour l’emploi s’est mué en injonction à l’employabilité et finalement en attaque des droits salariaux, il ne doit pas nous faire oublier que l’emploi est aussi une institution historique du travail salarié et donc pas seulement ce cache-sexe patronal que nous venons d’évoquer. En effet, l’emploi s’est construit tout au long du xxe siècle comme support de droits et en cela, il devient, pour toute une partie des travailleuses et des travailleurs uberisé·es et donc relégué·es dans des situations d’infra-emploi, désirable. On le voit lorsqu’ils et elles luttent pour que leur situation d’employé·es soit reconnue et donc que les plateformes numériques assument enfin leur rôle d’employeur avec les responsabilités afférentes. Cette « bataille des statuts » étudiée dans ce numéro par Anne Dufresne se joue aujourd’hui à l’échelle européenne et mondiale. Elle est menée sur plusieurs fronts : dans diverses juridictions pour savoir si nous avons affaire à de faux-indépendants vrais-salariés et vice versa ; et sur le terrain de nouvelles luttes sociales avec de nouveaux acteurs comme les coursiers de l’Alianza unidos world action dont nous donnons à entendre les revendications en publiant leur brochure dans la rubrique Brut.

Ainsi le plaidoyer pour l’emploi ne se résume-t-il ni au chantage patronal, ni à sa version ordolibérale telle qu’on peut l’entendre dans diverses instances européennes. Au surplus et à côté ou au-delà de la réactualisation de la bataille pour le contrat de travail que l’on pensait pourtant acquise au début du xxe siècle, nous pouvons observer aujourd’hui divers collectifs associatifs et politiques revendiquant un droit à l’emploi particulier. Il s’agit d’un droit à l’emploi, non pas sous la forme d’une obligation de moyens visant à accroître l’employabilité des demandeurs ou des demandeuses d’emploi, mais comme une obligation de résultats faisant de l’État un employeur en dernier ressort à même de garantir – justement – des emplois à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent. C’est ce débat sur le sens d’une garantie d’emploi que Jean-Pascal Higelé – informé de ce qu’il observe dans la mise en œuvre d’une expérience concrète de droit à l’emploi qu’est l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » – discute pour en montrer les contradictions et les limites.

Défendre et revendiquer l’emploi pour pouvoir bénéficier des droits et de la reconnaissance dont il est le support représente-t-il le seul chemin pour les luttes sociales ? En matière de déploiement des nouvelles formes d’exploitation, l’uberisation du travail en tant que déni d’emploi n’est pas la seule voie empruntée par le Capital pour déployer de nouvelles sources d’accumulation : il faut aussi considérer le déni de travail lui-même. En effet, le travail gratuit, dénié comme travail et donc invisibilisé comme tel – qu’il s’agisse du hope labor des artistes, des producteurs de contenus en ligne ou des stagiaires, ou encore, du travail de redevabilité des chômeuses et chômeurs soumis·es aux politiques workfaristes – constitue aujourd’hui une expérience massive d’exploitation du travail. Fanny Gallot, Giulia Mensitieri, Ève Meuret-Campfort et Maud Simonet en étudient un nouveau pan en revenant sur l’épisode de la production de masques au début de la pandémie de Covid-19. La mobilisation de couturières bénévoles fut exemplaire de cette forme de mise au travail gratuit des femmes à l’occasion d’un régime dit « d’exception ». Elle illustre également les modalités par lesquelles le Capital peut tirer profit de ce brouillage des frontières entre travail et hors travail, entre le productif et le non productif. À cet égard, il n’est pas étonnant de retrouver sur le chemin de la conceptualisation du travail gratuit et des luttes contre la gratuitisation du travail, une pensée féministe nourrie des débats sur le travail domestique. Car pour sortir du déni de travail dont certains travailleurs et surtout certaines travailleuses sont l’objet, une série de collectifs et de mouvements de lutte se sont inscrits ces dernières années dans la filiation du mouvement international pour le salaire au travail ménager initié dans les années 1970. C’est cette filiation entre le « Wages for housework » qui fait du droit au salaire un point d’appui de la subversion du capitalisme et les autres mouvements du « Wages for » (i. e. Facebook, Artwork et Students) que Maud Simonet présente et interroge.

Comment faire ainsi du salaire une institution révolutionnaire ? C’est la question que pose Bernard Friot et à laquelle il se propose de répondre. Le salariat n’est pas seulement passé de l’indignité à la protection par la qualification du poste de travail dans l’institution de l’emploi-salarié – sécurisant les travailleurs et les travailleuses par la déconnexion entre le salaire et la mesure du travail –, il s’est également déployé sous la forme du statut chez les fonctionnaires et chez les agents et agentes des entreprises publiques, statut dans lequel la qualification est celle de la personne et non du poste. Ce salaire à la qualification personnelle, point de départ d’un statut communiste de la personne travailleuse, Bernard Friot propose de le défendre et de l’étendre, justement contre les projets de droit à l’emploi. Le salaire à la qualification personnelle n’est pas seulement une garantie de droits salariaux, c’est un point d’appui pour la conquête d’une souveraineté des travailleurs et des travailleuses sur le travail abstrait comme sur le travail concret. Bref, seul un véritable droit au salaire, et non un droit à l’emploi, est en mesure de contester le monopole capitaliste sur les fins et les moyens du travail dont on voit qu’il conduit à l’épuisement des femmes et des hommes aussi bien qu’à l’épuisement de la planète.

[1] 2L2S, Université de Lorraine, nicolas.castel@univ-lorraine.fr.

[2] IDHE.S, Université Paris Nanterre, mgregoire@parisnanterre.fr.

[3] 2L2S, Université de Lorraine, jean-pascal.higele@univ-lorraine.fr.

[4] IDHE.S, Université Paris Nanterre, CNRS, msimonet@parisnanterre.fr.

[5] Karl Marx, Le chapitre VI, manuscrits de 1863-1867 – Le Capital, Livre I, Paris, les éditions sociales (LDES), 2010, p. 159.

[6] Karl Marx, « salaire, prix et plus-value (1865) » in Œuvres I, Économie I, Paris, Éditions Gallimard, nrf, bibliothèque de la pléiade, 1963, p. 533.

[7] Luc Boltanski, Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, Les éditions de minuit, 1982. Bernard Friot, Puissances du salariat. Emploi et protection sociale à la française, Paris, La Dispute, 1998.

[8] Qu’on pense, parmi des dizaines d’autres possibles, au socialiste Eugène Buret, à l’anarchiste Pierre-Joseph Proudhon ou au libéral Frédéric Bastiat…

[9] Comme le soulignent, non sans humour, Thierry Pillon et François Vatin lorsqu’ils nous disent que la théorie de Marx est entrée dans le droit français, cf. « Chapitre premier. La question salariale : actualité d’un vieux problème » in François Vatin (dir.), Sophie Bernard (coll.), Le salariat. Théorie, histoire et formes, Paris, La Dispute, 2007, p. 33.

[10] Outre l’ouvrage dirigé par François Vatin (op. cit.) mentionnons pêle-mêle et sans soucis d’exhaustivité les ouvrages suivants qui apportent une réflexion intéressante sur notre objet : Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995 ; Pierre Rolle, Où va le salariat ?, Lausanne, Éditions Page deux, 1997 ; Bernard Friot, Puissances du salariat. Emploi et protection sociale à la française, Paris, La Dispute, 1998 ; Robert Boyer, Économie politique des capitalismes. Théorie de la régulation et des crises, Paris, La Découverte, 2015 ; Claude Didry, L’Institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, Paris, La Dispute, 2016 ; Sylvie Monchatre, Sociologie du travail salarié, Paris, Armand Colin, 2021.

[11] Cf. Claude Didry, Bernard Friot, Robert Castel, « Symposium sur Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, de Robert Castel », Sociologie du travail, Vol. 43, no 2, 2001, p. 235-263 et, sur le salariat chez les économistes régulationnistes, cf. Guillaume Gourgues, Karel Yon, « Rapport salarial » in Colin Hay, Andy Smith (dir.), Dictionnaire d’économie politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, p. 391-402.

[12] Cf. Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La fabrique éditions, 2010.

[13] Ibid.,p. 73-77.

[14] « Au moment où nous prenons congé de cette sphère de la circulation simple ou de l’échange des marchandises, à laquelle le libre-échangiste vulgaris emprunte les conceptions, les notions et les normes du jugement qu’il porte sur la société du capital et du travail salarié, il semble que la physionomie de nos dramatis personae se transforme déjà quelque peu. L’ancien possesseur d’argent marche devant, dans le rôle du capitaliste, le possesseur de force de travail le suit, dans celui de son ouvrier ; l’un a aux lèvres le sourire des gens importants et brûle d’ardeur affairiste, l’autre est craintif, rétif comme quelqu’un qui a porté sa propre peau au marché et qui, maintenant, n’a plus rien à attendre …que le tannage. », Karl Marx, Le Capital, livre 1, Paris, les éditions sociales (LDES), 2016, p. 172.

[15] Cette protection peut aussi dépendre de la présence ou non sur le site d’un syndicat pouvant négocier collectivement (bargain) pour l’ensemble des travailleurs et des travailleuses qu’il représente.

[16] Delphine Naudier, Maud Simonet (dir.), Des sociologues sans qualités ? Pratiques de recherche et engagements, Paris, La Découverte, 2011.

[17] Cf. la mobilisation des revues en lutte https://universiteouverte.org/category/revues-en-lutte/ et la plateforme issue du Parlement des revues inauguré en novembre 2020 :

[18] http://www.revue-salariat.fr/

[19] Cf. Jean-Pascal Higelé, « Sécurisation des parcours professionnels et sécurité sociale professionnelle : deux projets antinomiques pour le travail », les notes de l’IES, no 20, mars 2011 ; Mara Bisignano, « Maintien de l’emploi et chômage partiel. Un modèle italien de flexicurité », les notes de l’IES, no 31, mars 2013 ; Romain Vila, « Sécurité sociale professionnelle ou sécurisation des parcours professionnels. Quelle place pour les jeunes ?, les notes de l’IES, no 34, septembre 2014 ; Aurélien Casta, Maël Dif-Pradalier, Bernard Friot, Jean-Pascal Higelé, Claire Vivès, « Le compte personnel d’activité. Où sont les droits attachés à la personne ? », les notes de l’IES, no 39, février 2016 ; Aurélien Casta, Maël Dif-Pradalier, Bernard Friot, Jean-Pascal Higelé, Claire Vivès, « Pour un droit personnel à la carrière. Contre le compte personnel d’activité. », les notes de l’IES, no 40, avril 2016.

[20] Marion Plault, Métamorphoses et permanences des parcours professionnels en France (1968-2018). Pour une approche cohortale et sexuée des évolutions de l’emploi, Thèse de doctorat de sociologie, Université Paris-Saclay, 2019, p. 71.

[21] Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2020.