Introduction au numéro 2 « Formes et frontières du salariat »

par Jean-Luc Deshayes, Florence Ihaddadene, Maud Simonet, Daniel Veron, Claire Vivès, Karel Yon

mis en ligne le 29 janvier 2024

Si la question du salaire est au cœur de la conflictualité au travail, le mouvement contre la réforme des retraites de 2023 a mis au jour le double enjeu des luttes salariales, en nous rappelant qu’elles sont à la fois des luttes pour le salaire comme revenu et des luttes pour le salariat comme statut. Avec le report de l’âge légal de départ en retraite de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’accélération de l’accroissement du nombre d’annuités requises pour liquider sa pension à taux plein, s’annonce une baisse du niveau de revenu pour toutes celles et ceux n’ayant pas cotisé à la hauteur demandée, à commencer par les femmes qui sont les plus exposées aux carrières hachées et à la précarité[7]. En parallèle, la centralité de la thématique de la pénibilité du travail témoigne du fait que derrière la bataille des retraites, ce qui est en jeu est la défense de cette condition exceptionnelle qu’octroie le statut de retraité en associant le salaire continué à la libération du travail subordonné[8]. Cette double dimension du salaire en fait un objet éminemment politique.

Comme nous l’écrivions dans l’introduction au premier numéro de la revue Salariat, si le salariat est politique, ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit d’une institution ayant cristallisé un type de « compromis » social et permis une forme de stabilisation du capitalisme, comme l’analysent les économistes régulationnistes[9]. En effet, l’institutionnalisation du rapport salarial transforme le salaire et le salariat en le socialisant. Cette transformation s’incarne notamment dans la qualification, la cotisation sociale et le droit à la retraite, autant d’éléments qui ont fait advenir un mode de valorisation politique du travail qui « n’a plus grand-chose à voir avec la fiction du prix du travail »[10].

Cependant, depuis plusieurs décennies, une disjonction dans la conflictualité sociale semblait avoir éloigné les salaires de la scène politique. L’économie politique du néolibéralisme tend à dissocier d’un côté les luttes économiques distributives sur les salaires, confinées à l’échelle des entreprises, tournées vers l’employeur[11], et de l’autre les luttes sur les institutions politiques du salariat – comme le droit du travail, les retraites ou l’assurance chômage –, menées dans l’espace public, mettant les syndicats aux prises avec l’État et les gouvernements. Cette disjonction pouvait laisser penser qu’à une conflictualité adressée au patronat, routinisée et morcelée par les négociations annuelles obligatoires, une conflictualité finalement inoffensive en raison de son caractère « purement » économique – car portant sur la distribution de la valeur sans mettre en cause le pouvoir même sur la valeur[12] –, s’opposait une conflictualité réelle car réellement politique, plus éruptive, visible et unifiée dans la confrontation à l’État.

En plus de la bataille des retraites, la pandémie de Covid-19 et la crise inflationniste ont mis en lumière l’artificialité de cette séparation et rappelé la dimension éminemment politique du salaire. Déjà, la pandémie a éclairé sous un jour nouveau la valeur d’un travail autrement invisibilisé, et entraîné des mouvements pour la revalorisation salariale des métiers essentiels. Elle a aussi souligné l’importance du salaire socialisé en révélant la fragilité des travailleur·ses réduit·es à se payer en chiffre d’affaires et privé·es de tout filet de sécurité, en comparaison avec la protection dont ont bénéficié les salarié·es, et plus encore les fonctionnaires[13]. L’intervention de l’État au nom du « quoi qu’il en coûte » a de la sorte concouru à un début de repolitisation du salaire[14].

Les grèves menées depuis l’automne 2021 dans le contexte de l’inflation ont prolongé cette tendance, qu’il s’agisse des mouvements engagés dans l’énergie, la pétrochimie ou les transports ou, plus récemment, des ouvrières de Vert Baudet, des salariés de Disneyland Paris, de l’entreprise de logistique Sonelog ou de bien d’autres restées hors des projecteurs médiatiques. En plus de nourrir parmi de larges franges de salarié·es un sentiment de déclassement social, l’inflation révèle les fondements politiques du salaire, en rappelant l’importance du dispositif de régulation publique que représentent le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) et son indexation sur l’inflation. Les vagues de grèves qui se sont développées en France l’ont souvent été à cause du tassement des grilles salariales, les employeurs n’étant pas contraints de répercuter la hausse du salaire minimum sur l’échelle des classifications. C’est aussi ce que révèlent, en creux, les mouvements contre la vie chère dans les départements ultramarins[15]. Déjà, la grève générale de 2009 en Guadeloupe revendiquait une augmentation des bas salaires et le calcul d’un Smic adapté à la situation locale tout autant que la transparence sur la fixation des prix des produits de première nécessité. En 2023, à La Réunion, les revendications sont proches, auxquelles s’ajoute l’urgence d’une action climatique. Alors que les hausses des prix ont en grande partie été tirées par une volonté de préserver et même d’accroître les marges de profit des capitalistes[16], ce contexte rappelle le caractère fondamentalement politique de la décision d’augmenter (ou non) les salaires, de la part du patronat comme des pouvoirs publics[17].

Le salaire est politique

Le premier numéro de notre revue appelait à sortir de la « catégorie molle » du salariat comme simple « forme juridique » pour le saisir « dans son épaisseur sociohistorique, dans les contradictions qui le traversent, les luttes qui le définissent et le redéfinissent »[18]. Le présent dossier tente de relever ce défi en envisageant le salaire dans l’ensemble de ces dimensions, sans s’en tenir uniquement à l’idée d’une rémunération, et en mettant l’ambivalence du salariat au cœur des analyses.

Penser le salariat non seulement comme un horizon mais aussi comme un terrain de luttes politiques, c’est donc l’analyser comme une institution éminemment ambivalente : à la fois institutionnalisation d’un rapport d’exploitation et vecteur d’émancipation collective. Cette ambivalence est présente dès la naissance du concept, comme le révèle l’émergence du terme même de « salariat » qu’analyse François Vatin. Alors que le mot « salaire », d’usage ancien, renvoie à l’idée de revenu en contrepartie du travail, l’apparition du terme « salariat » au milieu du xixe siècle témoigne de l’intensification des débats sur les « formes juridico-économiques du travail ». Loin de simplement désigner un groupe social, comme le fait plus couramment à l’époque le terme « prolétariat », la notion de « salariat » acquiert d’emblée une portée analytique dans les écrits des théoriciens fouriéristes qui en font un « régime spécifique d’inféodation du travail ». La force de ce concept retiendra l’attention de Karl Marx et Friedrich Engels, qui reprennent aux fouriéristes l’idée de la subordination salariale comme nouvelle forme de servitude. Mais elle sera aussi reprise par des économistes libéraux qui voient au contraire dans le salariat « une institution qui protège le travailleur du risque économique tout en préservant sa liberté personnelle ». Cette ambivalence de la notion de « salariat » se retrouve dans le cheminement ayant conduit Frédéric Lordon et Bernard Friot à converger dans leur analyse du salaire à la condition de l’accompagner d’un prédicat[19] : distinguer le « salaire communiste » du « salaire capitaliste » permet de souligner la tension intrinsèque qui fonde l’histoire du salaire tout en articulant deux traditions de pensée, l’une qui partait de l’idée du salaire comme instrument de l’exploitation, l’autre qui revisite le salaire comme support de l’émancipation. Cette tension était également présente dans la double interjection portée par les féministes dans les années 1970 : wages against, wages for[20].

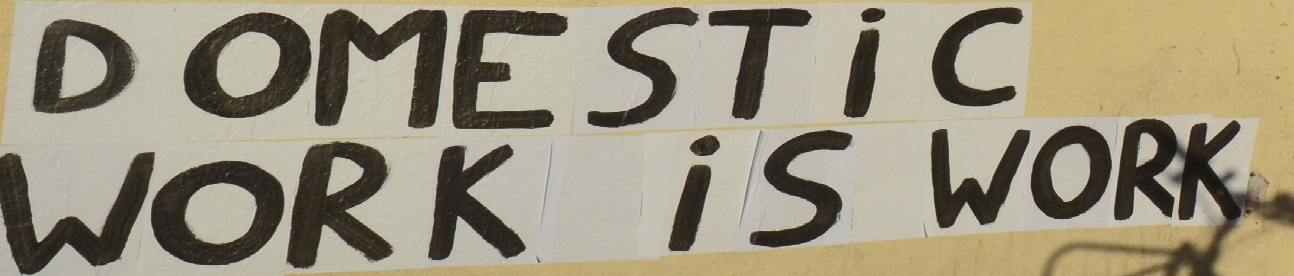

Dans cette perspective, on distinguera trois terrains de lutte, trois nœuds de la conflictualité salariale qui se situent au sein du salariat, au seuil du salariat et au-delà de ce qu’on considère habituellement comme du travail. Chacun de ces « lieux » est traversé de luttes et d’ambivalences qui soulèvent des questions spécifiques. Au sein du salariat : Quelles formes peuvent revêtir les institutions du salaire ? Quels enjeux soulève leur défense face aux attaques qu’elles subissent ? Comment les salarié·es interviennent-iels pour redéfinir « leur » salariat ? Au seuil du salariat : Que se passe-t-il quand d’autres formes d’activité économique entendent se réorganiser sous le régime du salariat ? En quoi entrer dans le salariat peut venir ouvrir des marges d’autonomie supplémentaires quant au pouvoir sur son travail ? Et au-delà même des acceptions courantes du « travail », en quoi la revendication d’un salaire change-t-elle le regard sur des groupes dont l’activité n’est pas reconnue comme du travail, soit que sa valeur économique est déniée, comme dans le travail domestique ou le travail étudiant, soit qu’elle est jugée indigne, comme dans le travail du sexe ?

En d’autres termes, il s’agit de réfléchir aux différentes dimensions politiques du salaire, et d’en interroger à la fois les formes et les limites : quand l’inscription dans la réalité juridique du salariat participe de la reconnaissance sociale du travail ; quand la lutte pour faire reconnaître une rémunération comme du salaire fait entrer dans un régime de droits ; et quand le débat sur les formes de la rémunération pose la question du pouvoir sur la valeur économique.

Au sein du salariat

Les ambivalences du salariat se retrouvent ainsi dans les ambiguïtés de la revendication salariale, qui tout à la fois peut exprimer un rapport d’antagonisme de classe – « le mot salaire comme réplique politique objectivement antagoniste au mot profit »[21] – et formuler une demande de reconnaissance. Preuve que le salariat n’est pas seulement synonyme de domination mais peut aussi représenter un horizon positif et désirable. C’est ce que révèlent les mouvements multiformes de demandes de salariat, qui ne concernent pas seulement les travailleur·ses du bas de l’échelle assigné·es à l’infra-emploi[22], mais aussi des professions libérales parmi les plus prestigieuses comme les médecins, étudiés par Lucas Joubert dans ce numéro. Il montre en quoi le salariat peut constituer un recours pour s’affranchir d’un pilotage managérial de l’activité qui entrave de plus en plus la pratique libérale et permettre ainsi de regagner de la maîtrise sur le travail concret. En cela, le salariat apparaît comme une alternative aux contraintes du marché et du management, deux formes d’autoritarisme qui se confortent mutuellement. Cependant, cet article révèle également que la mise à distance des contraintes de l’exercice libéral par le salariat repose aussi sur une division du travail en centre de santé qui délègue les tâches jugées subalternes à d’autres salarié·es. En cela, il nous rappelle que les usages du salariat doivent toujours être réinscrits dans l’ensemble des rapports sociaux qui configurent le travail.

Dans le même ordre d’idée, l’article de Guillaume Gourgues et Ana Carolina Coppola nous rappelle que toute forme de résistance ou de subversion du capitalisme n’est pas nécessairement synonyme d’émancipation. Il et elle documentent l’expérience de la Communauté de travail de Boimondau entre 1944 et 1946, qui se présente comme une « utopie réelle » visant à organiser le travail et sa rémunération selon des règles collectivement consenties, conçues en opposition à la logique du salariat capitaliste. Ces règles n’en conduisent pas moins à reproduire des inégalités, à commencer par les inégalités de genre : alors que la politisation du salaire conduit à mettre en débat la question du statut et de la valeur du travail domestique, elle débouche sur un renforcement de l’assignation des femmes à cette activité.

D’autres formes de contradictions se donnent à voir dans la contribution de Florence Ihaddadene et Karel Yon sur la place des salarié·es dans une organisation syndicale. Elle et il étudient les tensions qui ont accompagné la salarisation puis le « licenciement » de deux permanent·es d’Asso, le syndicat de travailleur·ses associatif·ves affilié à l’Union Syndicale Solidaires. Ces tensions surviennent dans une organisation qui, sans doute plus que toute autre, avait réfléchi au problème de la salarisation des activités bénévoles. Les chercheur·es font l’hypothèse que la crise traversée par Asso est révélatrice du rapport contradictoire que ses militant·es – et, plus largement, une grande partie des syndicalistes – entretiennent avec le salariat : alors que le salariat est une norme (juridique) positive que les syndicalistes invoquent sans cesse dans leur travail extérieur de représentation et de défense des salarié·es, il fait plutôt l’objet d’une grande défiance à l’intérieur des syndicats, renvoyant aux figures de la subordination et de l’autoritarisme patronal que les militant·es combattent – a fortiori quand iels se veulent autogestionnaires comme à Asso.

Au seuil du salariat

La question des frontières du salariat est souvent appréhendée en fonction de la ligne de partage tracée entre travail subordonné et travail indépendant ; son brouillage se traduit par l’émergence de tiers-statuts qui tendent à formaliser une « zone grise » entre ces deux mondes[23]. En Italie par exemple, le travail parasubordonné en est l’incarnation. Celui-ci, analysé dans ce numéro par Mara Bisignano, désigne la position d’un·e travailleur·se indépendant·e en situation de dépendance économique fonctionnelle à un ou plusieurs donneurs d’ordre[24]. La catégorie du travail parasubordonné pour caractériser un groupe de travailleur·ses indépendant·es se rapproche sur de nombreux aspects de la condition des franges précarisées du salariat et nourrit l’infra-emploi (disqualification sociale et salariale, droits minorés, etc.). Cette contribution met l’accent sur les processus de mise en visibilité/reconnaissance qui ont contribué à institutionnaliser ce pan de l’infra-emploi contemporain[25]. Les travailleur·ses parasubordonné·es sont à la fois les premier·ères à subir les conséquences des stratégies d’externalisation productive et la première pierre d’une sous-couche du salariat qui dispose de ses propres institutions du travail, édifiées au fil des interventions législatives des cinquante dernières années.

Les enjeux juridiques autour de l’intégration des institutions du salariat sont révélateurs de leur dimension émancipatrice, notamment du fait de l’édifice de protections que celles-ci convoquent. Dans la rubrique Arrêt sur image, Nicole Teke évoque des plateformes qui alimentent le gisement d’activités des « services à la personne » mais hors de la forme classique des particuliers employeurs. En effet, l’existence de ces plateformes repose sur une forme de « flemme d’être employeur », tant pour les plateformes de services domestiques que pour leurs client·es. Vendant des services à la tâche, l’investissement et la part de risques reposent essentiellement sur les travailleurs·es, qui restent ainsi au seuil du salariat. Les outils de travail sont à leur charge, de même que leur protection sociale. Grâce à ce modèle très avantageux pour ces intermédiaires numériques, les plateformes s’exemptent à la fois de la responsabilité d’employeur, des investissements matériels nécessaires aux travaux exécutés et, surtout, des cotisations sociales.

Dans un autre registre, le texte d’Aurélien Catin, acteur des luttes en cours pour le salaire et notamment du mouvement Art en grève, porte sur la reconnaissance du travail dans les mondes de l’art. Outre une étude de la place des analyses féministes comme vecteur de cette mobilisation, il met en lumière les tensions et les ambivalences pour les créatrices actrices du mouvement qui éprouvent un sentiment d’étrangeté (voire de distance, sinon de répulsion) vis-à-vis des institutions du salariat, tout en s’impliquant dans une lutte pour la requalification de leurs activités qui s’accompagne de la formulation de revendications salariales.

Au-delà des acceptions courantes du « travail »

La dimension politique vient pour finir servir de révélateur des conflits autour de la définition même du travail, c’est-à-dire de la frontière des activités désignées comme créatrices de valeur économique. En ce sens, Aurélien Casta analyse, comme Nicole Teke, un travail invisibilisé. Il invite, à partir de la proposition de loi sur la rémunération étudiante de 1951, à interroger les études comme un travail à salarier. En 1948, l’Union nationale des étudiants de France (Unef) obtient grâce à la Commission du travail et de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale que les étudiant·es aient accès aux prestations du régime général de l’assurance-maladie. Par la suite, l’organisation poursuit la mobilisation pour permettre le versement d’un salaire aux étudiant·es pendant leurs études, ce qui aboutit indirectement au dépôt de la proposition de loi du 12 mai 1951. Le texte rend compte des différentes questions que la mobilisation de l’Unef, de ses alliés et de nombreux partis politiques a soulevées : en quoi le travail étudiant devrait-il être considéré comme un travail ? Faut-il le payer et comment le faire ?

Dans une analyse de l’ouvrage Grève des stages, grève des femmes[26]issu de la lutte des Comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE) au Québec, Al Caudron prolonge cette réflexion. Cette lutte a réuni plus de 60 000 grévistes au plus fort du mouvement. Les auteur·es montrent que ce mouvement a reposé sur des revendications offensives (ici la rémunération de tous les stages, leur rattachement au droit du travail salarié et plus largement un salaire étudiant) plutôt que défensives (traditionnellement, la gratuité de l’éducation). Iels analysent la centralité du travail gratuit, son extension et les formes de hiérarchie qu’il reproduit entre travailleur⋅ses. Iels se concentrent sur la structuration du mouvement mais aussi sur les pratiques quotidiennes des militantes pour étendre la grève, ce qui a nécessité de s’affranchir des routines militantes des syndicats et des associations étudiantes pour penser avec inventivité une stratégie adaptée aux spécificités des travailleur⋅ses stagiaires.

Pour alimenter ces réflexions, Maud Simonet et Claire Vivès partagent, dans la rubrique Brut, le tract du Comité autonome du travail du sexe (CATS) qui appelle à la décriminalisation du travail du sexe et sa pleine reconnaissance comme travail. Il fait écho à la dimension protectrice du salaire mise en lumière par les mesures politiques qui ont fait suite à la mise à l’arrêt d’un certain nombre d’activités économiques et à cette « sécurité que procurent les formes de droits salariaux les plus avancées : ceux précisément où la rémunération n’est pas déterminée par le marché des produits ou l’occupation au jour le jour d’un poste de travail »[27].

CUTE et CATS ont en commun de lutter contre un déni de travail et pour « un statut de travailleuse et les droits et protection qui l’accompagnent ». Comme dans les revendications des féministes marxistes au cours des années 1970 pour la reconnaissance du travail des femmes au foyer, ces luttes peuvent être analysées comme la première étape d’une réappropriation politique du travail et l’inscription des travailleuses dans la classe laborieuse[28].

À l’issue de ce numéro, Jean-Pascal Higelé propose une lecture de l’ouvrage Sociologie du travail salarié de Sylvie Monchatre[29] dans lequel l’autrice revisite de nombreux travaux de sociologie du travail à la lumière de la question salariale. Dans la lignée de Pierre Naville, elle appréhende le salariat comme « un fait social total », ce qui la conduit à définir un champ large pour la sociologie du travail qui dépasse la seule question du travail concret pour inclure l’analyse des qualifications, de la valeur du travail, de la définition de l’émancipation, etc. En écho aux réflexions qui traversent ce numéro, Jean-Pascal Higelé interroge la définition que l’autrice propose des frontières du salariat et le flou qui demeure autour de la notion de « salaire ». Un autre compte-rendu de lecture proposé par Carole Yerochevski, celui de l’ouvrage Sur le terrain avec les Gilets jaunes coordonné par Sophie Béroud, Anne Dufresne, Corinne Gobin et Marc Zune, revient sur une mobilisation qui a pu être considérée comme une forme de conflit salarial hors de la sphère du travail[30]. En insistant sur la composition sociale de ce mouvement, Carole Yerochevski s’interroge sur la place des fractions des classes populaires précarisées, les plus directement atteintes par l’effritement des institutions du salariat, dans la conflictualité sociale contemporaine.

Ce numéro interroge ainsi la dimension politique du salaire et ce que les luttes politiques font aux frontières et aux institutions du salariat. Que ce soit depuis le secteur libéral, les espaces marchands de la « fausse indépendance », ou depuis des sphères d’activité dont la production peine à être reconnue comme du travail, les revendications d’inscription dans le salariat nous renseignent sur la dimension protectrice de ses institutions face à la brutalité du marché ou de l’exploitation accrue de l’informalité. Une approche empirique des luttes menées au cœur, au seuil et au-delà des institutions salariales confirme cependant la nécessité de les situer socialement et historiquement et de les analyser en tension entre institutionnalisation d’un rapport d’exploitation et vecteur d’émancipation collective.

[1] CITERES/COST, Université de Tours, jean-luc.deshayes@univ-tours.fr.

[2] CURAPP-ESS, Université de Picardie Jules Verne, florence.ihaddadene@u-picardie.fr.

[3] IDHE.S, Université Paris Nanterre, CNRS, msimonet@parisnanterre.fr.

[4] ESO, Université de Caen, daniel.veron@unicaen.fr.

[5] LISE-CEET, CNAM, claire.vives@lecnam.net.

[6] IDHE.S, Université Paris Nanterre, CNRS, karel.yon@parisnanterre.fr.

[7] Fanny Gallot, « Les femmes et les minorités de genre, en première ligne de la lutte pour nos retraites », Contretemps (en ligne), 2023.

[8] Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, Paris, La Dispute, 2023.

[9] Nicolas Castel, Mathieu Grégoire, Jean-Pascal Higelé et Maud Simonet, « Pourquoi la revue Salariat ? », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 7-23.

[10] Ibid., p. 14.

[11] Au cours des dix dernières années, en moyenne, une entreprise sur deux du secteur marchand ayant connu une grève mentionnait le thème des rémunérations comme un motif du conflit. En 2021, face à l’inflation, ce sont même 73 % des entreprises ayant connu une grève qui ont été confrontées à cet enjeu, cf. « Les grèves en 2021. Une hausse portée par des revendications salariales », DARES Résultats, no 8, février 2023.

[12] Comme l’écrit Frédéric Lordon : « D’un certain point de vue, la grève salariale, en tant que telle, est la plus fade des grèves – trade-unioniste dirait Lénine. On se met en grève, on obtient tant de pourcents, on retourne à la mine. La grève salariale est le point de confort suprême du syndicalo-syndicalisme, exercice institutionnel revendicatif type qui, par définition, ne touche à rien puisque, revendiquant dans le cadre, il reconnaît de fait le cadre – donc ne charrie aucun projet de le renverser », Frédéric Lordon, « Une bonne fois », La pompe à phynance (en ligne), 15 octobre 2022.

[13] Jean-Pascal Higelé, « Crise sanitaire et salariat. Ce que le confinement révèle des formes d’institution du travail », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 27-37.

[14] Quoiqu’à son corps défendant : inspiré du chômage partiel, le dispositif mis en place suite à l’arrêt d’un certain nombre d’activités après mars 2020 consistait à subventionner les entreprises pour qu’elles maintiennent les salaires directs. En rupture avec cette période, au sortir de l’état d’urgence sanitaire, le discours des pouvoirs publics a mis l’accent sur la nécessité de « rembourser la dette » contractée à cette occasion.

[15] Élise Lemercier, Valelia Muni Toke, et Élise Palomares, « Les Outre-mer français », Terrains & travaux, vol. 1, no 24, 2014, p. 5-38.

[16] « Euro Area Inflation after the Pandemic and Energy Shock: Import Prices, Profits and Wages », 2023, IMF Working papers, no 2023/131.

[17] Erik Bengtsson, Magnus Ryner, « The (International) Political Economy of Falling Wage Shares: Situating Working-Class Agency », New Political Economy, vol. 20, no 3, 2015, p. 406-430.

[18] Nicolas Castel et al., art. cit., p. 12.

[19] Bernard Friot et Frédéric Lordon, En travail. Conversations sur le communisme, Paris, La Dispute, 2021, p. 184-187.

[20] Maud Simonet, « “Wages for”. Une approche féministe du salaire comme puissance subversive », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 87-100.

[21] Selon une formule du philosophe opéraïste Mario Tronti, cf. Karel Yon, « Le salaire de l’opéraïsme (première partie) : qu’y a-t-il de politique dans le “salaire politique” ? », Salariat (en ligne), 2022.

[22] Anne Dufresne, « La bataille des statuts. Les dessous de la loi européenne pour les travailleurs de plateforme », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 57-85.

[23] Marie-Christine Bureau et al., Les zones grises des relations de travail et d’emploi : Un dictionnaire sociologique, Buenos Aires, Teseo, 2019.

[24] Cette modalité d’emploi concernait près d’1 million de travailleurs sur 24,9 millions d’actifs en 2021.

[25] Bernard Friot, « Faire de la qualification un droit politique de la personne majeure », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 39-56.

[26] Collectif, Grève des stages, grève des femmes. Anthologie d’une lutte féministe pour un salaire étudiant (2016-2019), Montréal, Éditions du Remue-Ménage, 2021.

[27] Jean-Pascal Higelé, art. cit.

[28] Maud Simonet, art. cit.

[29] Sylvie Monchatre, Sociologie du travail salarié, Paris, Armand Colin, 2021.

[30] Quantité critique, « Les Gilets jaunes et le contournement de la négociation collective », 2019 [en ligne : https://qcritique.hypotheses.org/303].